満足度89%はなぜ生まれた? 大分大学との実証研究が明かす、SDGs時代にバイオトイレが選ばれる科学的根拠

ポストコロナで高まるアウトドアツーリズム需要。しかし、多くの自治体や施設経営者が「快適なトイレがない」というインフラの壁に直面しています。日本財団の調査によれば、公共トイレの中でも公園のトイレを利用する人はわずか13.5%。その最大の理由は「汚いから」であり、多くの人が抱く「臭い」というイメージも、利用をためらわせる大きな要因となっています。

こうした問題は、実は観光客の再訪意欲を大きく削ぐ「静かな機会損失」を生んでいます。もし、上下水道が不要で、景観を損ねず、誰もが快適に使えるトイレを設置できたら?それは単なる設備投資ではありません。

本記事では、国立大学法人大分大学との共同実証研究で得られた客観的データに基づき、バイオトイレが「不快・不安」を「快適な体験」に変え、観光地のブランド価値と地域への貢献を両立させるツールとなり得ることを明らかにします。

トイレ問題の解決が、いかにして持続可能な地域づくりへと繋がるのか、その具体的な道筋をご覧ください。

目次

67.1%が“不快”と回答 ─ 見過ごされてきた「トイレ」という機会損

アウトドア需要の急増は観光地に大きなチャンスをもたらす一方、トイレ環境の不備が深刻な機会損失に直結しています。これは単なる利便性の問題ではなく、リピーターを逃し、地域の経済成長を阻害する「経営課題」です。ここでは、まずはじめに市場データに基づき、この見過ごされてきた問題の重要性と、日本の観光地が直面するインフラの壁を明らかにします。

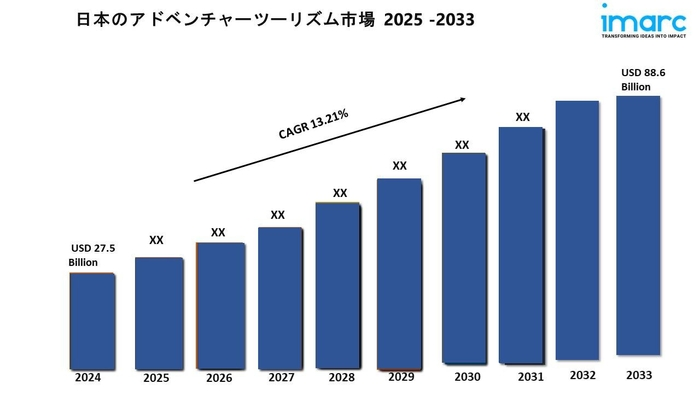

雄大な自然、歴史的な街並み。日本の観光地には、多くの魅力が溢れています。特に、コロナ禍を経てアウトドア志向が高まり、市場は活況を呈しています。ある調査によれば、日本のアドベンチャーツーリズム市場は2033年にかけて年平均13.21%で急成長すると予測されており、大きなビジネスチャンスが広がっています。

しかし、この輝かしい未来予測には、見過ごせない影が潜んでいます。それが、上下水道という「インフラの壁」です。美しい景観を誇る場所ほど、大規模なインフラ工事は困難であり、自然環境への負荷も懸念されます。

その結果、多くの観光地でトイレは「汚い、臭い、暗い」というネガティブなイメージのまま放置され、来訪者の「がっかり体験」の主な要因となっているのです。

例えば浜松市の調査では、公園利用者の67.1%がトイレに不快感を覚え、15.8%は「不快で二度と利用したくない」と回答しており、この厳しい評価が口コミを通じて拡散するリスクを無視することはできません。

〔出典:日本財団 18歳意識調査 「第38回 – 公共トイレ –」(2021年)〕

〔出典:「公園トイレのあり方について」アンケート結果〔要約〕 - 浜松市(2024年)〕

〔出典:NEWSCAST「日本のアドベンチャーツーリズム市場は2033年に886億米ドルに達すると予測」(2025年6月19日)〕

【ポイント】

- 劣悪なトイレ環境は、成長する観光市場の機会を逃す深刻な経営課題です。

水を使わずにし尿を分解する「バイオトイレ」とは?

観光地が抱えるインフラの壁を乗り越える鍵、その1つが「バイオトイレ」です。

バイオトイレとは、上下水道が一切不要で、微生物の力を利用してし尿を水と炭酸ガスに分解・処理する、自己処理型のトイレです。

その心臓部となるのが、杉チップなどを敷き詰めた処理槽です。し尿が投入されると、槽内にいる微生物が活動を開始。ヒーターで最適な温度に保たれた環境で、微生物が有機物(し尿)を分解します。同時に、ブロア(送風機)によって酸素が供給されるとともに、水分が蒸発しやすい環境がつくられます。さらに、撹拌を行うことで内容物が均等に混ざり、微生物に必要な酸素が全体に行き渡るため、分解がよりスムーズに進むのです。

ミカサのバイオトイレ「バイオミカレット®」では、担体に杉チップを採用することで、高い分解能力を維持しつつ、メンテナンス頻度を1〜2年に一度と、長期間での安定した運用を可能にしています。

この「水を使わず、汲み取りも不要」という仕組み、そして「臭わないトイレ」が、なぜ観光地の課題解決に繋がるのか。その答えを、以下の大分大学との実証研究で明らかにしました。

【ポイント】

- バイオトイレは、微生物の力でし尿を分解処理するため、上下水道や汲み取りが不要な自己完結型トイレです。

満足度89%の科学的根拠 ─ 大分大学との共同実証研究

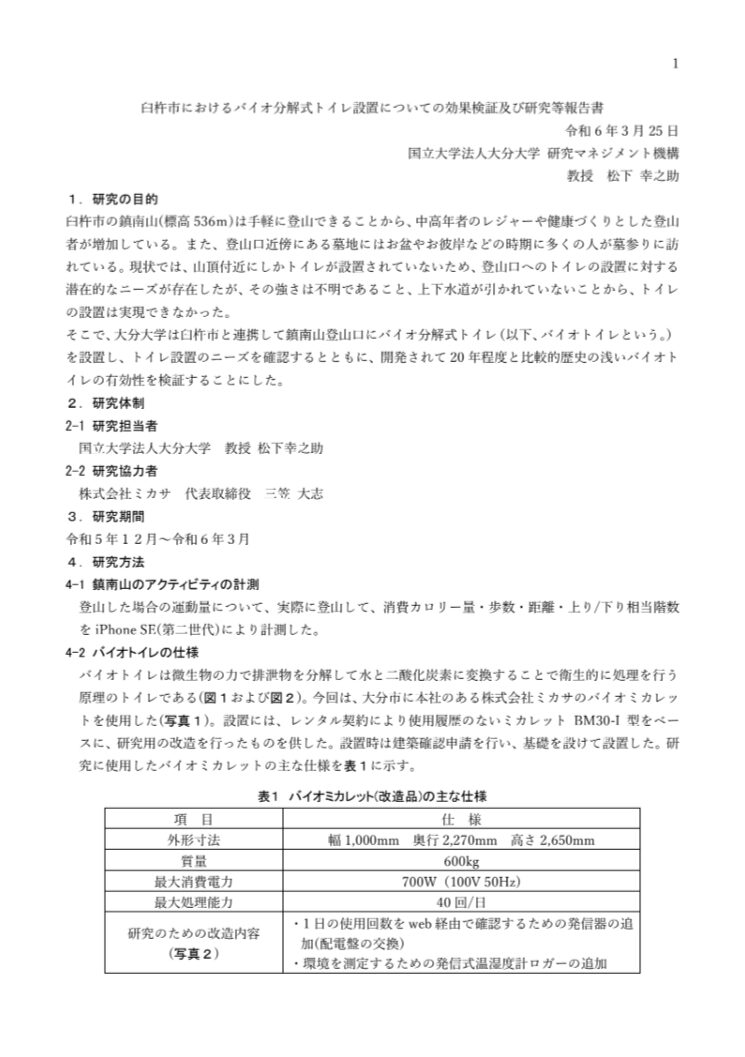

「バイオトイレは本当に臭わず快適なのか?」私たちはこの問いに、メーカーの主観ではなく、信頼できる第三者の客観的なデータで答えたいと願い、国立大学法人大分大学との共同実証研究に臨みました。

そしてその結果は、私たちの確信を裏付けるものでした。専門機材による臭気測定で「未検出」、実際の利用者アンケートでも満足度「約9割」――。この数字が、バイオトイレの圧倒的な快適性と社会的受容性を証明してくれたのです。

私たちは長年、「バイオトイレの価値をどうすれば客観的に伝えられるか」を模索してきました。メーカーの言葉だけでは、その真価を100%お伝えすることは難しい。そこで不可欠だったのが、信頼できる第三者による科学的な評価でした。その想いに応え、大きな力を貸してくださったのが、国立大学法人大分大学と、市民の憩いの場である鎮南山を管理する臼杵市です。

そしてこの共同研究の中心的な役割を担ってくださったのが、大分大学 研究マネジメント機構の松下幸之助教授です。松下教授は、TOTO株式会社で介護者の負担を劇的に軽減する「ベッドサイド水洗トイレ」の開発を主導し、その後、内閣府で国の科学技術政策を立案、現在はJAXAとの共同研究で「月面農場」の実現を目指すなど、産業界・官・学のすべてを深く経験された社会実装のプロフェッショナルです。現在、松下教授にはミカサの技術アドバイザーとしてもご就任いただき、その豊富な知見を基に、私たちの製品開発と社会貢献活動に多大なるご助言をいただいています。

科学技術振興機構 researchmap|松下 幸之助 教授

https://researchmap.jp/konosuke48

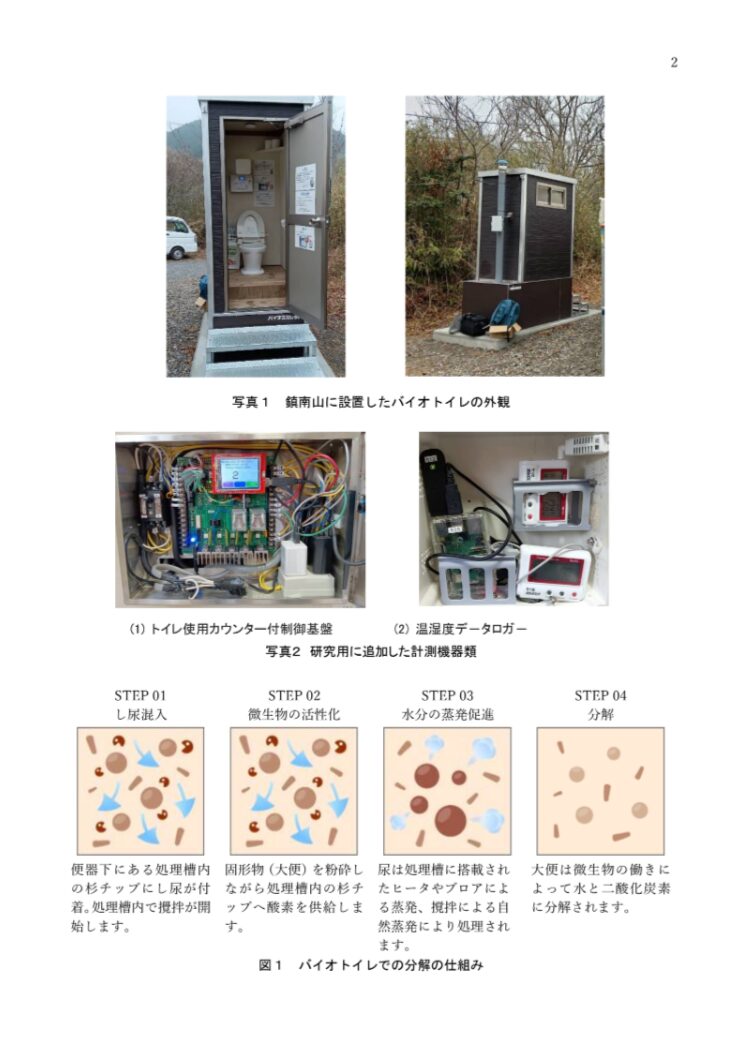

こうして、2023年12月から2024年3月にかけて、鎮南山登山口での実証実験が実現しました。

【定量的結果】臭気は"未検出"。利用者の9割が「また使いたい」

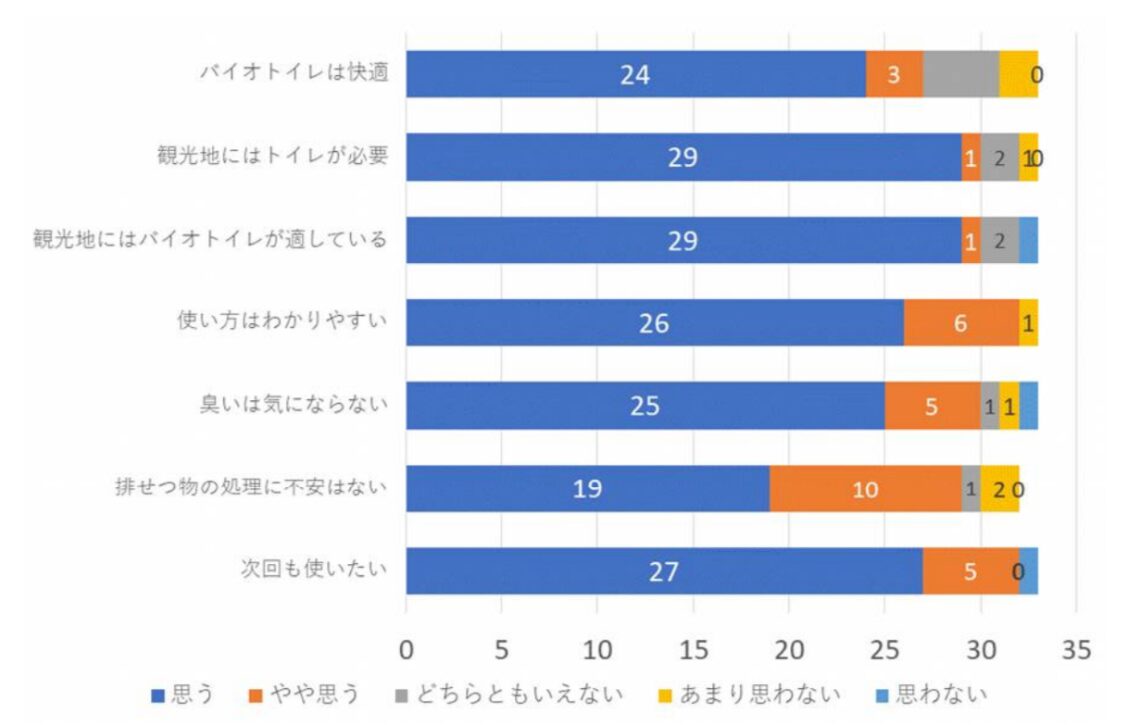

皆様が最も懸念される「臭い」と「使い心地」。この点について、研究結果は明確な答えを示しています。大分大学の松下教授作成の『臼杵市におけるバイオ分解式トイレ設置についての効果検証及び研究等報告書』でも、臭気の原因となるアンモニア、硫化物、酢酸を専門の検知管で測定した結果、いずれも「検出されなかった」と報告されています。

さらに、実際にトイレを利用した36名へのアンケートでは、「次回も使いたい」と答えた人が肯定的な回答(「思う」「やや思う」)を合わせて89%に達しました。「バイオトイレは快適」という直接的な設問に対しても75%が肯定的に回答しており、極めて高い社会的受容性が示されたのです。

また、利用回数は休日には1日最大36回を記録し、地域のニーズに十分応えられる処理能力も証明されました。

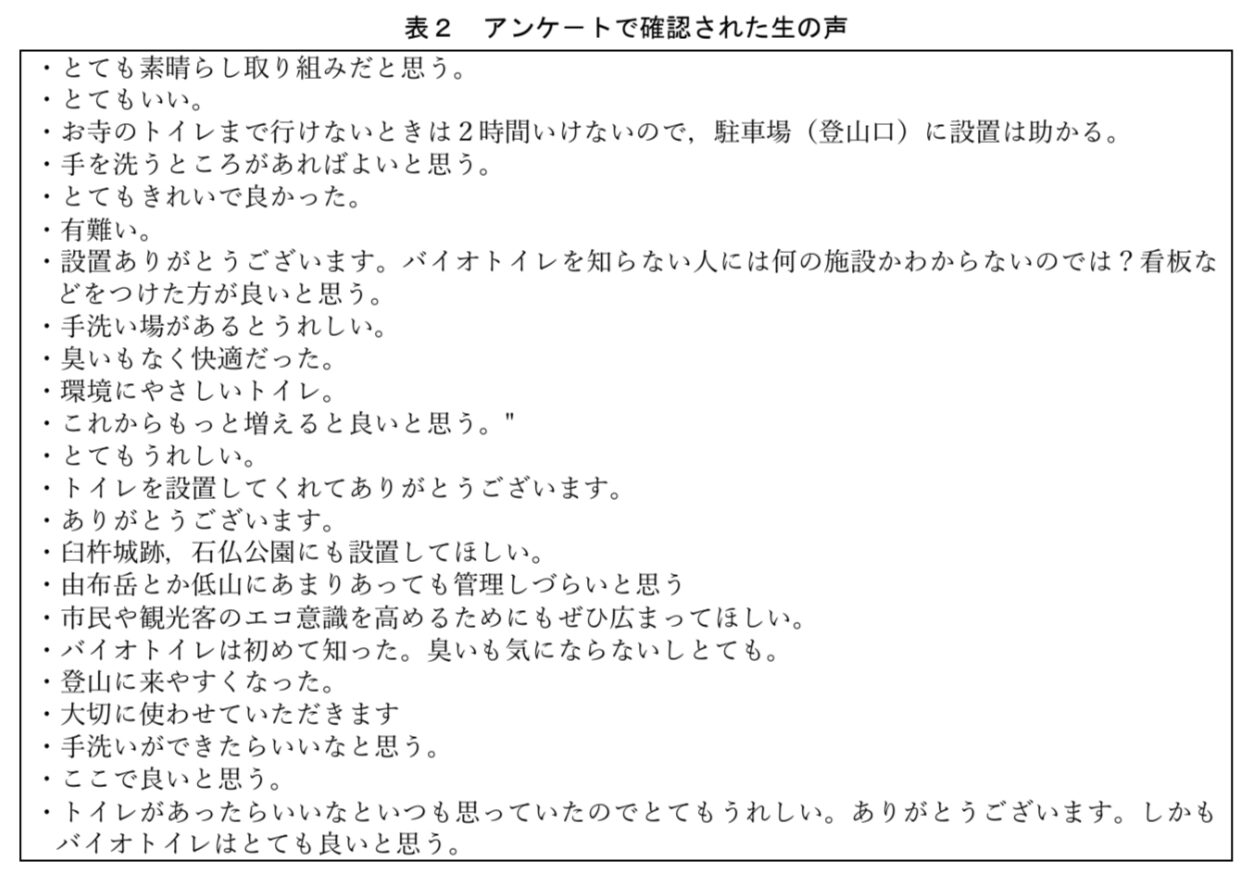

【定性的結果】感謝の声が証明する「そこに在る」価値

データは、利用者の「生の声」によってさらに裏付けられます。アンケートの自由記述欄には、「トイレがあったらいいなといつも思っていたのでとてもうれしい。ありがとうございます」「臭いもなく快適だった」「登山に来やすくなった」といった喜びの声が数多く寄せられました。

これらの声は、バイオトイレが単なる設備ではなく、人々の行動を後押しし、その土地への愛着を深めるきっかけにもなることを示しています。

【ポイント】

- 大分大学との共同研究により、「臭気ゼロ」かつ「利用者満足度約9割」という高い快適性が科学的に証明された。

トイレは“最高の脇役”。スターバックスとスノーピークに学ぶ「体験価値」の本質

優れた場は、単に機能を提供するだけではありません。そこでしか得られない特別な「体験」をデザインしています。これはスターバックスやスノーピークが顧客を魅了する本質であり、実はトイレがその場の価値を最大化する「最高の脇役」となり得ることを示す、重要なヒントでもあるのです。ここでは、「不快や不安」を取り除くという一見地味な役割が、いかに本質的な価値創造に繋がるのかを考察します。

スターバックスが一部の店舗を「リージョナルランドマークストア」として、その土地の歴史や文化に溶け込むように設計しているのはなぜでしょう。それは、人々が「コーヒーを飲む以上の体験」を求めていることを知っているからです。

〔出典:スターバックス コーヒー ジャパン「リージョナル ランドマーク ストア」〕

また、アウトドアブランドのスノーピークが高規格なキャンプフィールドを運営し、徹底的に利用者の「不便・不満」を解消することで新たなファン層を開拓したのも、同じ思想に基づいています。

〔出典:株式会社スノーピーク「"人生に、野遊びを。" 私たちの理念」〕

これらの事例に共通するのは、「マイナスをゼロにする」ことから生まれる価値創造です。

どんなに美しい景色や美味しい食事も、トイレが劣悪であればその体験価値は大きく損なわれます。逆に、誰もが安心して快適に使えるトイレがあることは、その場の滞在時間を延ばし、満足度を高め、ポジティブな記憶を形成するための前提条件となるのです。

つまり、ミカサのバイオトイレは、自然という主役を最大限に輝かせるための「最高の脇役」。トイレの不安から解放されたとき、人々は初めて目の前の自然を、そこでの体験を、心から満喫できるのです。この「体験価値の向上」という視点こそが、これからの観光インフラに求められる本質なのではないでしょうか。

【ポイント】

- 快適なトイレは、不快感を取り除き、その場の「体験価値」全体を向上させるための戦略的な投資です。

地域を動かしたもう一つの価値 - 小学生のSDGs教材になったバイオトイレ

鎮南山へのバイオトイレの導入は、地域の小学生向けの「生きたSDGs教材」ともなり、教育という新たな社会貢献価値をも生み出しました。

この取り組みは、共同研究者である大分大学の松下幸之助教授の「この活動自体が、子どもたちにとって最高の環境教育になる」という慧眼から始まりました。2024年2月、臼杵市立福良ケ丘小学校の5年生を対象に、「鎮南山のバイオトイレ ~臼杵エリアを魅力的にするために~」と題した特別授業と現地見学会が開催されたのです。

子どもたちは、普段使っている水洗トイレが当たり前ではないこと、目の前にあるバイオトイレが水を使わずに自然の力(微生物)でし尿を分解していること、そしてそれが地域の環境を守ることに繋がっていることを、五感を通じて学習。授業後の感想文には、「自然を大切にしたい」「自分たちにもできることがあると知った」といった、未来への希望に満ちた言葉が並びました。

この出来事は、私たちにとって大きな気づきとなりました。バイオトイレの導入は、単なるインフラ整備ではありません。それは、地域の課題や解決策を自らの目で見て、環境や社会について考える、まさに「生きた教材」そのものなのです。企業の活動が次世代への教育的投資として地域に還元される。これこそ、私たちが目指す持続可能な社会実装の姿です。

【ポイント】

- バイオトイレの設置は、次世代への環境教育という社会貢献価値を創出し、企業のSDGs活動にも繋がる。

あなたの地域の課題を「価値」に変える方法

国立公園の絶景から、荘厳な史跡、特別な時間を過ごすグランピング施設まで、バイオトイレはあらゆる場面でその真価が発揮されます。

Case1:国立公園・国定公園 - 自然と景観を守りながら

大規模な給排水工事が自然環境に与える影響は計り知れません。自己処理型で、基礎工事も最小限に抑えられるバイオトイレは、貴重な自然を守りながら来訪者の満足度を高める唯一無二のソリューションです。

実際に私たちは、世界遺産に登録されている【熊野古道】や、日本百名山でかつユネスコパークに選ばれた【祖母山】など、多くの登山客や観光客が訪れるものの上下水道の整備が困難な場所にもバイオトイレを設置してきました。

太陽光発電システムを組み合わせることで、商用電源が届かない場所でも安定して稼働。登山客の利便性と安全性を確保すると同時に、貴重な自然生態系への影響を最小限に抑え、国立公園全体のブランドイメージ向上に貢献しています。

Case2:歴史的建造物・史跡 - 文化財を傷つけずに

文化財保護の観点から、地面の掘削が厳しく制限される史跡。ここでもバイオトイレは活躍します。文化財にダメージを与えることなく、観光客に必要なインフラを提供し、歴史的な場所での滞在体験をより深く、快適なものにします。

その代表例が、世界遺産「ナスカの地上絵」で有名な(ペルー共和国)への設置です。人類の貴重な遺産を損なうことなく、世界中から訪れる観光客の受け入れ環境の改善に貢献しました。

国内でも、国指定重要文化財「旧美歎水源地水道施設」(鳥取市)や、県指定史跡「都合山たたら跡」(鳥取県日野町)など、文化財としての価値を維持しながら、見学者の利便性を高めたいというニーズに応えています。

Case3:グランピング・キャンプ場 - ブランド価値を高めるために

利用者が最も気にする衛生面。臭いがなく清潔なバイオトイレは、施設の評価を決定づける重要な要素です。「快適で珍しいトイレがある」という事実は、SNSでの口コミを誘発し、特に女性やファミリー層からの予約を促す強力な武器となります。

例えば、岡山県倉敷市の「下電ホテル」様が運営する海辺のグランピング施設では、絶好のロケーションにもかかわらずトイレの問題が大きな課題でした。私たちはバイオトイレの導入を通じてこの課題を解決。施設のブランド価値とサステナブルな姿勢を同時に高めることに成功しました。

【ポイント】

- 国立公園、史跡、グランピング施設など、多様な場所での豊富な導入実績が製品の信頼性を証明します。

製品の先にある価値を追求する。ミカサが目指す、持続可能な地域づくりへの貢献

私たちがお届けしたいのは、ただの「製品」ではありません。それは、お客様の毎日が少しでも快適で、安心して過ごせるようになるための、具体的な提案です。

そのために、私たちは常に現場の声に耳を傾け、数字やデータといった客観的な事実を大切にしています。大分大学との共同研究も、その一環です。専門的な視点を取り入れることで、より信頼できる商品・サービスをご提供できると考えています。

これからもミカサは、地道な技術の積み重ねと学びを活かしながら、地域の皆さまと一緒に、よりよい未来を目指してまいります。

▼今回の導入事例付きの詳しい資料はこちらから【無料】

[資料ダウンロード]

▼ご相談・お見積りはこちら【無料】

[お問い合わせ]

▼その他の研究連携・共同開発についてはこちら

https://mikalet.jp/joint-development/

よくある質問 (FAQ)

Q1:本当に臭わないのですか?客観的なデータで示せますか?

A: はい、大分大学との共同実証研究において、専門の検知管を用いた測定でアンモニア等の臭気原因物質は一切「未検出」であることが科学的に証明されています。実際の利用者アンケートでも「臭いは気にならない」という回答が大多数を占めており、理論と体感の両面から快適性をご確認いただけます。ぜひ一度、設置場所で実物をご体感ください。

Q2:上下水道のない山奥や、景観が重要な史跡でも本当に設置できるのでしょうか?

A: はい、給排水工事が一切不要なため、むしろ上下水道インフラがない国立公園や史跡、山頂などでこそ最も効果を発揮します。基礎工事も簡素で大規模な掘削が不要なため、自然や文化財への影響を最小限に抑えることが可能です。

Q3:導入費用はどのくらいですか?国や自治体から補助金は出ますか?

A: 導入費用は機種や設置条件により異なります。例えば、標準的なモデル「バイオミカレット® BM30-I型(処理能力40回/日)」の本体価格は343万円(税別)となっており、月々のリース契約も可能です。

助成金については、各自治体によって内容や条件が大きく異なるため、誠に恐れ入りますが、まずはお客様の地域の自治体にご相談いただくのが最も確実です。過去の事例として、大分県では「女性就農者確保対策事業」の一環として、女性が働きやすい就労環境を整備するためにバイオトイレが導入されたケースがございます。このように、目的によっては活用できる制度が存在する可能性があります。

Q4:日々のメンテナンスは素人でも簡単にできますか?

A: はい、専門的な知識は不要です。主なメンテナンスは、微生物の住処となるバイオチップの量や湿り気を目視で確認し、必要に応じて補充・攪拌する簡単な作業です。もちろん、分かりやすい運用マニュアルをご用意し、定期メンテナンスサポート体制も万全ですのでご安心ください。

Q5:利用者が多い観光シーズンでも処理能力は十分ですか?

A: はい、大分大学との実証実験では週末に1日36回の利用を記録しましたが、問題なく処理できており、一般的な観光地のニーズには十分対応可能です。1台あたり1日40回~70回の処理能力を持つモデルをラインナップしており、複数台を組み合わせることで、さらなる需要増にも柔軟に対応できます。

ただし、注意点として、大規模イベントなどで複数台を並べて設置した場合、利用されるトイレに偏りが出る可能性があります。特定のトイレに利用が集中すると処理能力を超える場合があるため、こうしたケースでは、利用者に均等に使っていただくような動線案内など、イベント運営者様側でのご協力をお願いすることがございます。