専門家と挑む、バイオトイレの未来 研究連携・共同開発

私たち株式会社ミカサは、

バイオトイレの専門メーカーとして、

「より良いものづくり」への探求を

続けています。

- 01

- 技術的課題を、乗り越える。

- 02

- 先進技術で、性能を高める。

- 03

- 客観的データで、進化を証明する。

そのために、私たちは外部の専門家の方々と連携し、日々研究開発に取り組んでいます。ここでは、その想いを共有し、共に挑戦してくださる大学や公的研究機関とのパートナーシップをご紹介いたします。

国立大学法人

大分大学

現場での有効性の実証事例

- - パートナー紹介 -

- 国立大学法人大分大学

研究マネジメント機構

教授 松下 幸之助 氏

知的財産(特許等)を核とした産学官連携のプロフェッショナルです。 大手企業(TOTO株式会社)での製品開発、内閣府での科学技術政策立案、そして大学での研究戦略マネジメントという、産業界・官・学のすべてを深く経験された稀有な経歴を持ちます。

TOTO在籍時には、介護者の負担を軽減する「ベッドサイド水洗トイレ」の開発を主導。近年では、JAXAとの共同研究として、水処理技術を応用した「月面農場」の実現を目指すなど、その活動は地上の課題解決から宇宙へと広がっています。

ミカサとの連携では、その豊富な知見を基に、バイオトイレの技術的価値を社会実装へと繋げるための戦略的なご助言をいただいています。

取り組み概要

「実際の利用者は、バイオトイレをどう評価するのか?」この問いに客観的なデータで答えるため、松下教授の多大なるご協力のもと、大分大学および臼杵市と連携し、鎮南山登山口で実証実験を行いました。トイレの利用状況から利用者の満足度、地域社会への波及効果までを多角的に検証しています。

主な成果

本調査により、製品が実際の利用者から高い満足度を得ていることが実証されただけでなく、その活動自体が地域の小学校におけるSDGs教材として採用されるなど、教育的な価値も創出。

製品の社会実装における有効性を明確に示すことができました。

大分大学との実証研究の詳細を見る

国立大学法人

京都大学

品質改善の為の

科学的データの収集事例

- - パートナー紹介 -

- 国立大学法人京都大学大学院

アジア・アフリカ地域研究研究科

准教授 原田 英典 氏

世界の「水と衛生(WASH)」問題の解決に取り組む、国際的に著名な専門家です。 その研究は、常に人々の生命と健康に直結する、極めて実践的なものです。

世界保健機関(WHO)と国連児童基金(UNICEF)の諮問委員として国際的な衛生基準の策定に貢献する一方、JICA等と連携し、ザンビア共和国で水衛生改善プロジェクトを主導。下痢やコレラといった深刻な健康リスクから人々を守るための最前線で活動されています。

原田准教授の衛生学に関する深い知見と科学的な評価手法は、ミカサのバイオトイレが持つ衛生性や安全性の根拠を、客観的なデータで裏付ける上で不可欠なものです。

京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科(ASAFAS) / 京都大学アフリカ地域研究資料センター (CAAS)|水・衛生と環境の研究グループ(原田研究室)

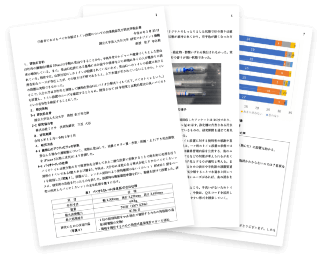

取り組み概要

バイオトイレの品質の根幹をなす「臭気」と「衛生性」。この目に見えない要素を科学的に解明するため、原田准教授にご助言をいただき、共同で検証を行いました。蓄積されたメンテナンスデータと使用済みチップの分析を通じて、臭気の発生メカニズムやチップの衛生状態を科学的に評価しています。

主な成果

本研究により、臭気レベルに影響を与える主要因が「使用回数」と「水分量」であることを統計的に特定しました。これにより、経験則に頼らない、科学的根拠に基づいたメンテナンス手法の確立が可能になりました。

我々の製品とサービスの信頼性を、客観的なデータが支えています。